【播音主持创作基础】5.2.2.1-创作准备的步骤和方法

绿萝 2025-09-03 14:30

浏览

次

绿萝 2025-09-03 14:30

浏览

次

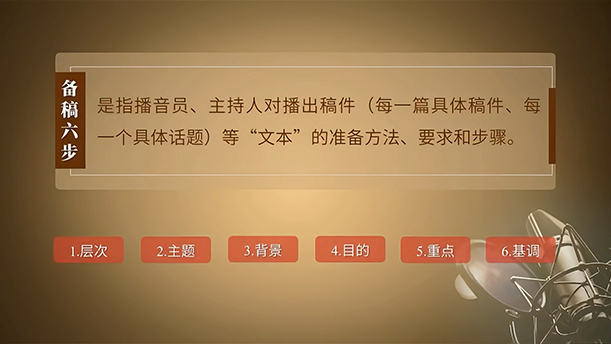

播音主持备稿六步法

实战解析(《白杨礼赞》案例)

一、层次划分:

构建文本表达的骨架

归并段落,理清结构

将原文12个自然段

划分为三个部分:

第一部分(1-3段):

描绘白杨树生长的环境,

从高原的壮阔景象

过渡到白杨树的挺拔形象。

第二部分(4-8段):

深入刻画白杨树的外形特征,

并揭示其象征意义,

由物及人,

赞美北方农民的坚韧精神。

第三部分(9-12段):

通过反问和排比句式,

强化主题,

表达对民族精神的崇高礼赞。

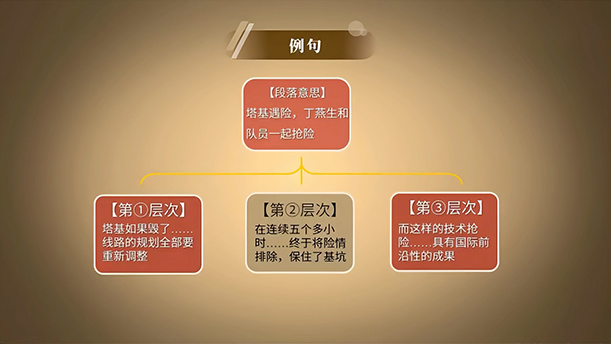

划分小层次,细化表达

以第4段为例,

拆解为三个递进层次:

第一层(树形特征):

"那是力争上游的一种树,

笔直的干,笔直的枝。"

第二层(生长姿态):

"它的干通常是丈把高,

像加过人工似的,

一丈以内绝无旁枝。"

第三层(精神隐喻):

"它对抗着西北风,

倔强挺立,不折不挠。"

这样划分后,

播讲时能更清晰地

呈现从具象描写到

抽象升华的递进关系。

二、主题提炼:

挖掘文本的核心价值

表层主题:

赞美白杨树的外形美与生命力。

深层主题:

通过白杨树象征

北方农民和抗日军民,

歌颂他们的质朴、坚强、

力求上进的精神。

时代主题:

在1941年的抗战背景下,

文章激励人民坚持斗争;

而在今天,

它仍能唤起人们

对民族精神的传承与思考。

创作提示:

播讲时,

重音应落在"伟岸、正直、

朴质、坚强"等关键词上,

使象征意义自然流露。

避免平铺直叙,

要通过语气变化

体现从"树"到"人"

再到"民族精神"的升华。

三、背景整合:

还原历史语境,

适应现代传播

历史背景(1941年):

皖南事变后,

国共关系紧张,

抗战进入相持阶段。

茅盾从新疆返回延安,

目睹北方农民的坚韧,

借白杨树表达

对抗日力量的赞美。

创作背景:

茅盾作为左翼作家,

擅长以象征手法表达革命理想。

文章发表于《文艺阵地》,

旨在鼓舞军民士气。

播出背景(现代):

在建党百年、

文化自信建设的背景下,

这篇经典作品仍具有现实意义。

播讲时需兼顾历史厚重感

和当代传播需求,

避免说教感,增强感染力。

关键点:

新闻类稿件(如时事报道)

的背景通常一致,

而文学类稿件

(如《白杨礼赞》)

需区分历史背景和现代解读。

播讲时,可通过语气、

节奏的变化体现时代差异,

如1941年的激昂

与2025年的深沉思考。

四、目的设定:

明确传播意图

基本目的:

准确传达文本内容,

确保语言流畅、情感真挚。

升华目的:

唤醒听众对革命传统的认知

(如抗战精神)。

激发对民族精神的认同

(如坚韧、奋进)。

引导对时代价值的思考

(如如何在当代传承这种精神)。

案例对比:

如果仅停留在

"介绍白杨树"的层面,

播讲会显得平淡。

而若以"歌颂民族精神"

为核心目的,

播讲时就会更注重情感推进,

如:

在"难道你就只觉得它只是树?"

等反问句处加强语气,

引发思考。

在结尾段"我要高声赞美白杨树!"时,

用饱满的激情收束全篇。

五、重点识别:突出核心表达

集中式重点(第7段):

"这就是白杨树,

西北极普通的一种树,

然而决不是平凡的树!"

播讲时需放慢语速,

加重"决不是平凡"的语气,

形成情感爆发点。

分散式重点(全篇):

所有"难道……"的排比句

(如"难道你就不想到它的朴质、

严肃、坚强不屈?")

构成情感链条,需逐层递进。

播讲时,

这些句子应逐渐加强力度,

形成排山倒海之势。

处理技巧:

重点部分用"浓墨重彩"的方式

表达(如气声、渐强、停顿)。

非重点部分则"一笔带过"

(如平缓叙述、轻处理)。

六、基调把控:

声音色彩的调配

主基调:苍劲雄浑

(对应白杨树的挺拔形象)。

辅基调:温暖亮色

(对应希望与赞美的情感)。

特殊处理:

结尾段采用高位置共鸣,

语势上扬,

实现从具象到抽象的升华。

在"我要高声赞美白杨树!"处,

可适当延长"赞美"二字,

增强感染力。

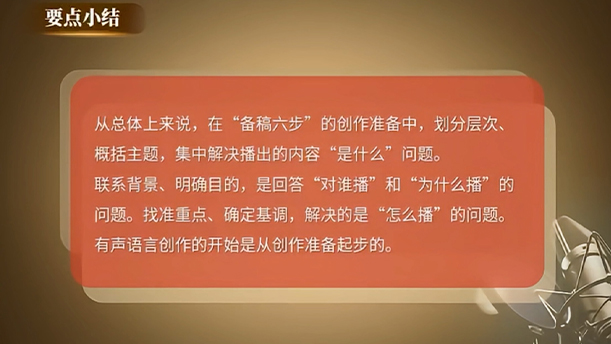

总结:

备稿六步法不是机械的流程,

而是帮助播音员深入理解稿件、

精准表达的工具。

在《白杨礼赞》的播讲中,

需特别注意:

从"树"到"人"

再到"精神"的层次递进。

历史语境与现代解读的平衡。

情感表达的"收"与"放",

避免过度煽情或平淡无味。

建议练习时,先划分层次,

再逐段分析主题、背景、目的,

最后通过声音设计

实现重点突出和基调统一。

素材TV专业制作各类舞台晚会演出比赛高清LED背景大屏幕视频。

朗诵背景视频、演讲背景视频、朗诵配乐、演讲配乐、诗歌朗诵、少儿朗诵、朗诵比赛、朗诵订制。