带镣行——关于经典散文的演讲经典篇目

徐亚凤 2025-10-23 11:35

浏览

次

徐亚凤 2025-10-23 11:35

浏览

次

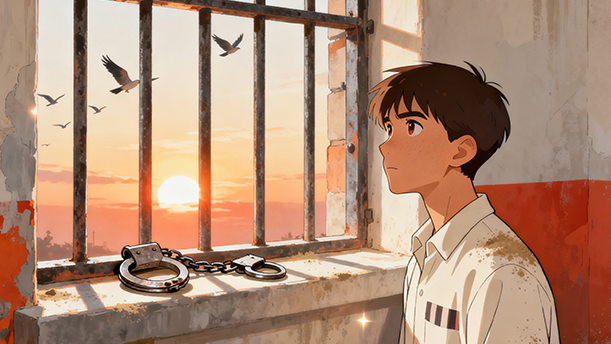

带镣行

刘伯坚

带镣长街行,

蹒跚复蹒跚,

市人争瞩目,

我心无愧怍。

带镣长街行,

镣声何铿锵,

市人皆惊讶,

我心自安详。

带镣长街行,

志气愈轩昂,

拼作阶下囚,

工农齐解放。

1935年3月11日由大庾县狱中

带脚镣经大街移囚绥署候审室

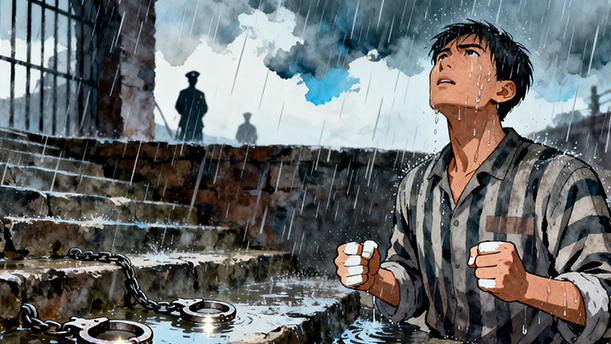

刘伯坚(1895—1935),生于四川省平昌县,中国共产党的早期党员,著名的无产阶级革命家。1934年10月中央红军长征后,刘伯坚奉命留在苏区坚持斗争,不幸负伤被捕。广东军阀为了炫耀所谓胜利,故意押着负伤带镰的刘伯坚在大庾县最繁华的街道走过示众。刘伯坚气宇轩昂,使路旁的人敬佩不已。回到狱中,他写下了这篇《带镰行》和另一篇著名长诗《移狱》。

《带镣行》朗诵与赏析

刘伯坚的《带镣行》是一首泣血明志的革命绝唱,作于他被捕后示众途中,以质朴铿锵的语言,将敌人的羞辱化作精神的凯旋,字字透着共产党人的气节与信仰。全诗三叠咏叹,情感层层递进——从无愧的坦荡,到安详的从容,再到为解放事业献身的轩昂,在镣铐的沉重中迸发着精神的光芒。朗诵核心是抓“肉体的苦难”与“精神的崇高”的强烈反差,以沉稳有力的语调,传递革命者的凛然正气与坚定信仰。

一、首节:带镣长街,我心无愧

“带镣长街行,蹒跚复蹒跚,市人争瞩目,我心无愧怍。”

语气需沉缓却坚定,先抑后扬。“带镣长街行”读得平实,“蹒跚复蹒跚”的“蹒跚”二字稍作拖音,模拟负伤行走的艰难,凸显肉体的痛苦与敌人的残忍;“市人争瞩目”读得平静,不避众人目光;“我心无愧怍”的“无愧怍”三字重读,语调上扬,掷地有声,将敌人“示众羞辱”的意图彻底击碎,传递出“行得正、坐得端”的坦荡,即便身陷囹圄,信仰从未动摇。

二、次节:镣声铿锵,我心安详

“带镣长街行,镣声何铿锵,市人皆惊讶,我心自安详。”

语调从“坦荡”转向“从容”,充满精神的优越感。“镣声何铿锵”的“铿锵”二字重读,不将镣声视为屈辱的符号,反读成信仰的节拍,透着蔑视敌人的豪迈;“市人皆惊讶”读得淡然,仿佛众人的惊讶与己无关;“我心自安详”的“安详”二字读得沉稳平和,这份安详源于对信仰的笃定——坚信自己的事业是正义的,即便牺牲,也无怨无悔,尽显革命者的精神定力。

三、末节:志气轩昂,为解放献身

“带镣长街行,志气愈轩昂,拼作阶下囚,工农齐解放。”

语气转为激昂轩昂,将情感推向高潮。“志气愈轩昂”的“愈轩昂”重读,声调上扬,与“带镣”的困境形成强烈反差,展现“越是艰险越向前”的英雄气概;“拼作阶下囚”的“拼”字读得决绝,透着为信仰献身的勇气;“工农齐解放”读得庄重有力,尾音拉长,这不仅是个人的志向,更是革命的终极目标,将个人的牺牲与大众的解放紧密相连,让整首诗的境界得到升华。

这首诗的魅力在于“以辱写荣”,敌人的示众成了革命者的宣言,沉重的镣铐成了信仰的勋章。全诗语言不加雕琢,却字字千钧,每一句“带镣长街行”的重复,都是对敌人的蔑视,对信仰的重申。朗诵时无需刻意渲染悲情,只需以沉稳有力的语气,还原革命者“泰山崩于前而色不变”的从容,让声音承载起那份穿透岁月的信仰力量。

素材TV专业制作各类舞台晚会演出比赛高清LED背景大屏幕视频。

朗诵背景视频、演讲背景视频、朗诵配乐、演讲配乐、诗歌朗诵、少儿朗诵、朗诵比赛、朗诵订制