临安春雨初霁——关于古风诗词的演讲经典篇目

徐亚凤 2025-10-11 15:46

浏览

次

徐亚凤 2025-10-11 15:46

浏览

次

临安春雨初霁

〔宋〕陆游

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华。

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。

素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。

“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”是陆游的名句。陆游写这首诗时,已经六十多岁,眼见南宋朝廷偏安一隅,只把杭州做汴州,他已经不复意气风发袭马清狂,占据内心的是客居的落寞与无聊。因此读这首诗的口吻应是无奈、落寞的。整首诗在情思的气势上由高到低,而又浑然一体。

朗读者:朱卫东

中央广播电视总台播音指导

《临安春雨初霁》解析

陆游的《临安春雨初霁》是南宋诗歌中“以浅语写深愁、以闲景藏忧思”的经典之作。全诗八句,以“世味薄纱”的落寞开篇,用“春雨杏花”的清雅承转,再以“作草分茶”的闲逸缓冲,终以“素衣避尘”的归思收尾。彼时陆游已年过花甲,奉命再入临安却壮志难酬,诗中没有“铁马冰河”的豪迈,只有“客居京华”的落寞——看似写春雨、杏花、闲居琐事,实则藏着对朝廷偏安的失望、对壮志难酬的无奈,以及对归乡避尘的渴望,情感从“愤懑”到“平和”再到“怅然”,层层递进,浑然一体,成为跨越千年仍能让人读懂“英雄暮年失意”的沉郁诗篇。

一、开篇:“世味年来薄似纱,谁令骑马客京华”——失意中的叩问,藏着英雄的落寞

开篇两句以“世味”破题,直接袒露诗人内心的寒凉,奠定全诗“无奈落寞”的基调。“世味年来薄似纱”将“人情世态”比作“薄纱”,既写“世态炎凉、人情淡薄”的现实,更藏“理想与现实脱节”的失望——陆游一生以“收复中原”为志,却屡遭排挤、壮志难酬,晚年再入临安,所见仍是朝廷偏安、官场腐朽,“薄似纱”的世味,是他对南宋官场最沉痛的概括,轻得像纱,却凉得刺骨。

“谁令骑马客京华”以反问收尾,看似是“不知为何再来京城”的茫然,实则是“明知不可为而为之”的无奈。“骑马客京华”本是“仕途得意”的象征(如年轻时的“衣上征尘杂酒痕,远游无处不消魂”),但此刻的“客”字,却透着“异乡人”的疏离——临安是南宋都城,却不是他心中的“故土”(故土在沦陷的中原);他虽奉诏而来,却更像一个“多余的客人”,无职无权,难展抱负。这一问,没有答案,却将“英雄暮年、壮志难酬”的落寞写得淋漓尽致。

朗诵这两句时,需语调沉缓,带着“看透世情”的苍凉。“世味年来薄似纱”的“薄”字稍作重读,传递世态的寒凉;“谁令骑马客京华”的“谁令”二字带着无奈的叩问感,“客”字读得轻而沉,显异乡人的疏离,避免激昂,让落寞感自然渗透。

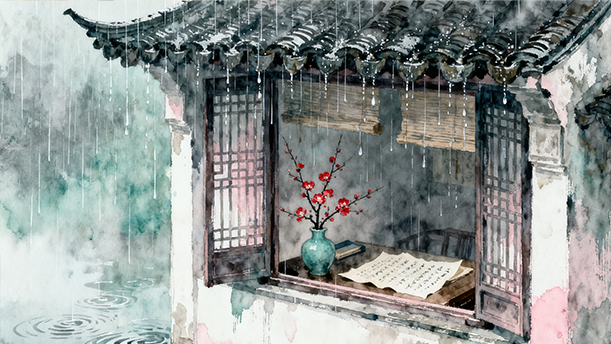

二、承转:“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”——清雅中的怅然,藏着时光的虚耗 这两句是全诗最负盛名的写景之笔,看似写“春雨杏花”的清雅景致,实则藏着“客居无聊、时光虚耗”的怅然,将“落寞”从“直白抒怀”转为“景中藏情”。

“小楼一夜听春雨”写诗人的闲居状态——在小楼中静坐一夜,听着春雨淅淅沥沥落下。“一夜”二字是关键,既写春雨的绵长,更写诗人的“无眠”:不是因春雨扰眠,而是因“壮志难酬”的愁绪辗转反侧,只能借“听春雨”打发漫长的夜晚,这份“闲”不是“悠然”,而是“被迫的无聊”,是英雄无用武之地的无奈。

“深巷明朝卖杏花”则将视角从“小楼内”转向“深巷中”——次日清晨,幽深的小巷里传来卖杏花的吆喝声。“杏花”是春日的象征,代表生机与美好,但在诗人眼中,这份美好却透着“时光易逝”的怅然:春雨过后,杏花绽放,意味着又一个春天来临,而自己仍在临安客居,收复中原的理想却遥遥无期,“卖杏花”的吆喝声,像在提醒他“岁月蹉跎,壮志难酬”。

这两句的妙处在于“以乐景衬哀情”:春雨清雅、杏花鲜活,却反衬出诗人内心的落寞与焦虑。朗诵时需语调轻柔,却藏着淡淡的怅然。“小楼一夜听春雨”的“听”字读得绵长,模拟春雨的淅沥与诗人的静守;“深巷明朝卖杏花”的“卖杏花”读得轻快,却在尾音处稍作下沉,显美好景致下的怅然,让“景”与“情”形成微妙的反差。

三、缓冲:“矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶”——闲逸中的麻木,藏着理想的搁置 这两句继续写“客居闲情”,却比“听春雨、卖杏花”更显“刻意的闲适”,是诗人对“落寞”的自我缓冲,却藏着“理想被迫搁置”的麻木。

“矮纸斜行闲作草”写诗人的日常消遣——在低矮的纸上,斜着笔锋随意书写草书。“闲作草”本是文人雅趣(草书需随性而为,最显性情),但“闲”字在此却透着“无奈”:若能驰骋疆场、参与朝政,谁愿以“作草”消磨时光?“斜行”二字更显随意,仿佛连书写都提不起精神,只是“打发时间”的权宜之计。

“晴窗细乳戏分茶”写另一桩闲逸之事——在晴朗的窗边,看着茶乳(茶汤表面的泡沫)细腻,随意玩着“分茶”的游戏(宋代文人的饮茶雅趣,通过搅动茶汤形成图案)。“戏分茶”的“戏”字,不是“愉悦的嬉戏”,而是“无聊的游戏”,与“闲作草”呼应,共同勾勒出“英雄无用武之地,只能以琐事度日”的麻木状态。 朗诵这两句时,需语调平缓,带着“刻意放松”的慵懒。“矮纸斜行闲作草”的“闲”字读得轻淡,显随意中的无奈;“晴窗细乳戏分茶”的“戏”字稍作拖长,传递“无聊中的消遣”,避免读出“悠然自得”,让“看似闲逸、实则麻木”的情绪自然流露。

四、收尾:“素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家”——归思中的逃避,藏着最后的倔强

结尾两句从“闲居琐事”拉回“归乡之念”,是诗人对“落寞”的最终回应——既然在临安难展抱负,不如归乡避尘,却仍藏着“不愿同流合污”的倔强。

“素衣莫起风尘叹”化用陆机“京洛多风尘,素衣化为缁”的典故,“素衣”象征“清白的品格”,“风尘”喻指“官场的污浊”。诗人说“莫起风尘叹”,不是“不叹”,而是“不愿叹”——他不愿让官场的污浊玷污自己的清白,也不愿在“风尘”中沉沦,这份“莫叹”,是对现实的反抗,也是对自我品格的坚守。

“犹及清明可到家”则给出“解决方案”——不如趁着清明之前,回到家乡。“犹及”二字带着“尚可挽回”的庆幸,归乡不是“逃避现实”,而是“守护本心”:既然在京城无法实现理想,不如回到家乡,至少能保住“素衣”的清白,也能远离“世味薄纱”的寒凉。这一句没有“愤懑”,却有“决绝”,是英雄暮年最无奈也最倔强的选择。

朗诵这两句时,需语调沉而不悲,带着“归意已决”的笃定。“素衣莫起风尘叹”的“素衣”二字重读,显对品格的坚守;“犹及清明可到家”的“犹及”二字稍作强调,传递“尚可归乡”的庆幸,让全诗在“落寞却倔强”的归思中收尾,余味悠长。

从创作背景来看,这首诗写于陆游六十六岁时,他奉诏从家乡山阴赴临安,任朝请大夫、权知严州,但此时的南宋朝廷早已无“收复中原”的雄心,陆游虽有官职却无实权,只能在临安客居等待任命。诗中的“春雨”“杏花”“作草”“分茶”,都是他客居生活的真实写照,而“世味薄纱”“素衣避尘”,则是他对朝廷偏安、官场腐朽的无声批判。

即便今日读来,我们依然能从“世味年来薄似纱”中感受理想与现实的落差,从“犹及清明可到家”中体会“坚守本心”的倔强。这便是《临安春雨初霁》的魅力:它以最清雅的笔调,写尽了英雄暮年的落寞与坚守,让每一个在现实中失意的人,都能在诗中找到“不与世俗同流合污”的勇气。

素材TV专业制作各类舞台晚会演出比赛高清LED背景大屏幕视频。

朗诵背景视频、演讲背景视频、朗诵配乐、演讲配乐、诗歌朗诵、少儿朗诵、朗诵比赛、朗诵订制