芙蓉楼送辛渐——关于古风诗词的演讲经典篇目

徐亚凤 2025-10-09 13:32

浏览

次

徐亚凤 2025-10-09 13:32

浏览

次

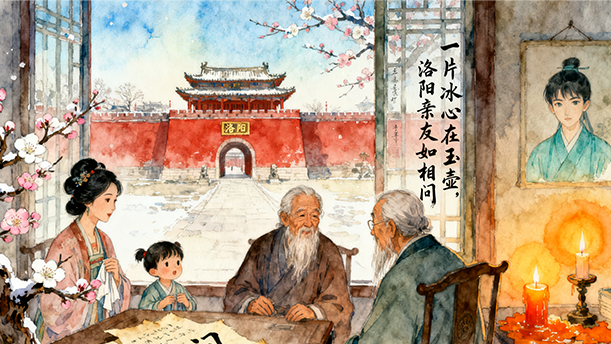

芙蓉楼送辛渐

[唐] 王昌龄

寒币连江夜入吴,平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

本诗是一首送别诗。第一句中的“连”字和“入”字写出雨势的平稳连绵,江雨悄然而来的动态能为人分明地感知,诗人因离情萦怀而一夜未眠的清景也自可想见。但是,这一幅水天相连、浩渺迷茫的吴江夜而图,正好展现了一种极其高远壮阔的境界。朗诵时,我们要在不断的语气起伏中, 用心感受诗人的心情,融入诗人描绘的情境中,使语言变得有“画面感”。

朗读者:汪海

安徽省亳州市飞凡少儿语言艺木中心教师

《芙蓉楼送辛渐》解析

王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》是唐诗中“以景衬情、以志明心”的送别诗佳作。全诗四句以“寒雨送别”为脉络,前两句勾勒“江夜寒雨”与“平明孤山”的清冷景致,藏着离别时的孤寂;后两句则跳出离愁,以“冰心玉壶”自喻,将送别场景升华为对品格的坚守。诗人没有沉溺于离别的伤感,反而在清冷意境中注入澄澈的心境,让送别既有朋友间的不舍,更有君子般的坦荡,堪称“离情与志节相融”的经典。

开篇“寒雨连江夜入吴”,以“寒雨”“连江”“夜”三个意象开篇,瞬间奠定清冷壮阔的基调。“寒雨”点明天气,“寒”字不仅是触觉的冷,更暗含离情的清寂;“连江”二字写尽雨势的连绵——雨水与江水交融,水天一片迷蒙,既写实江夜雨景的浩渺,也暗喻离情如江水般绵长;“夜入吴”则交代时间与地点,“夜”字藏着诗人因离情萦怀而一夜未眠的细节,“入吴”点明送别之地(吴地,今江苏镇江一带),让“寒雨连江”的画面有了具体的空间坐标。这句诗的妙处在于“以动写静”:“入”字赋予寒雨动态感,仿佛能看见雨水悄然漫过江面、渗入夜色的模样,而这份“动”反而更凸显江夜的寂静与辽阔。朗诵时需在语气起伏中传递“清冷中的壮阔”,“连”字可稍作拖长,模拟雨与江交融的绵延感;“入”字语调轻缓却清晰,体现雨势的平稳渗透,让听者眼前浮现水天茫茫、寒雨连江的江夜图景,感受那份藏在壮阔中的清寂。

“平明送客楚山孤”,承接前句的“夜”,时间过渡到“平明”(黎明),场景从“江夜雨景”转向“送客孤山”,孤寂感更显浓烈。“平明送客”点明核心事件——一夜寒雨后,诗人在黎明时分送别友人辛渐,经过一夜的酝酿,离别的不舍在此刻更显真切;“楚山孤”是全诗的“景眼”,“楚山”指楚地的山(吴地曾属楚,此处泛指当地山峦),而“孤”字既是写山的孤峙独立,更是写诗人送别后的心境孤寂——友人离去,只剩自己与孤山相对,山的“孤”与心的“孤”相互映照,没有直白写“孤独”,却让这份情绪透过“孤山”的意象扑面而来。朗诵时需加重“孤”字的语气,语调沉缓,“平明送客”四字带着送别时的郑重,“楚山孤”则在尾音处稍作轻收,让孤山的清冷与心境的孤寂在声音中沉淀,既不刻意悲戚,却更显离别的深沉。

“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”,笔锋一转,从“送别之景”转向“自明心志”,瞬间跳出离愁的局限,让诗歌的意境从“个人离情”升华为“品格坚守”。“洛阳亲友如相问”是诗人对友人的嘱托——辛渐要前往洛阳,诗人叮嘱他:若洛阳的亲友问起自己的近况,便转告他们;“一片冰心在玉壶”则是对“近况”的回答,“冰心”喻指内心的澄澈纯净,“玉壶”象征高洁的品格(古人常以“玉壶冰”比喻品德清白),这两句既是向亲友报平安,更是表明自己即便身处宦海、历经离别,也始终坚守内心的纯净与品格的高洁,不为外界纷扰所动。这两句的力量在于“以物喻心”:没有空洞的表白,却以“冰心玉壶”的鲜活意象,将抽象的品格具象化,让送别诗多了一份君子的坦荡与坚定。朗诵时需转换语气,从之前的“清寂沉缓”转为“坚定明朗”,“一片冰心”四字语调平稳却有力,“在玉壶”则带着笃定感,传递出诗人对自身品格的坚守,让声音中既有对亲友的牵挂,更有对志节的自信,为全诗的离别增添了一份昂扬的底色。

从创作背景来看,《芙蓉楼送辛渐》作于王昌龄被贬为江宁(今南京)丞期间,彼时他虽仕途失意,却并未消沉。诗中的“寒雨”“孤山”虽藏着离别的孤寂与处境的清冷,却最终以“冰心玉壶”自明心志,展现出不向逆境妥协的高洁品格。这种“于清冷中见坚定”的特质,正是这首诗超越一般送别诗的关键——它不仅是一首记录离别的诗,更是诗人品格的宣言,让读者在感受离别之情的同时,更能体会到一份坚守自我的力量。

即便今日读来,我们依然能从“一片冰心在玉壶”中,感受到那份穿越千年的澄澈与坚定。这便是《芙蓉楼送辛渐》的魅力:它以清冷的送别景致开篇,却以高洁的志节收尾,让离别不再是单纯的伤感,而是成为彰显品格的契机,让每一个读者在诗中,既能共情离别的不舍,更能汲取坚守自我的勇气。

素材TV专业制作各类舞台晚会演出比赛高清LED背景大屏幕视频。

朗诵背景视频、演讲背景视频、朗诵配乐、演讲配乐、诗歌朗诵、少儿朗诵、朗诵比赛、朗诵订制