就义诗(高中)——关于现代诗歌的演讲经典篇目

吴健溪 2025-09-02 13:49

浏览

次

吴健溪 2025-09-02 13:49

浏览

次

恨不抗日死,

留作今日羞。

国破尚如此,

我何惜此头。

吉鸿昌将军的《就义诗》虽仅四句二十字,却字字泣血、掷地有声,浓缩了一位爱国将领在生死关头的悲愤与决绝,成为中国近代革命文学中极具震撼力的精神符号。

一、诗作背景:铁血将军的最后呐喊

这首诗创作于 1934 年 11 月 24 日,是吉鸿昌将军就义前在刑场上挥笔写下的绝命诗。

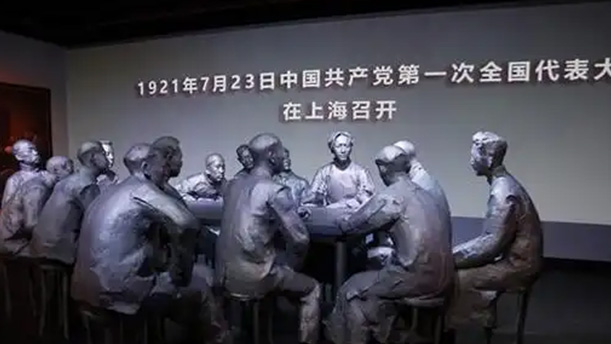

吉鸿昌出身西北军,早年投身抗日救亡运动,因坚决反对蒋介石 “攘外必先安内” 的政策,公开主张联共抗日,被国民党反动派视为 “眼中钉”。1934 年 11 月 9 日,他在天津法租界被特务逮捕,面对敌人的严刑拷打与威逼利诱,始终坚贞不屈、大义凛然。就义当天,他慷慨陈词 “我为抗日而死,不能跪下挨枪,我死了也不能倒下!”,最终昂首挺胸,面朝祖国北方(抗日战场方向)从容就义,年仅 39 岁。这首《就义诗》,正是他用生命最后的力量,向侵略者、向反动势力发出的抗争宣言。

二、诗句解析:字字千钧的家国担当

1. “恨不抗日死,留作今日羞”

情感核心:开篇以 “恨” 字破题,将个人的遗憾与民族的耻辱紧密交织。“恨不抗日死” 直接道出将军的毕生夙愿 —— 他渴望战死在抗日疆场,以鲜血保卫家国,这既是军人的使命,更是爱国情怀的本能;而 “留作今日羞” 则笔锋一转,写出他对 “未死于抗日、却死于同胞(国民党反动派)之手” 的悲愤与不甘 —— 在国家危亡之际,自己未能战死沙场,反而沦为阶下囚,这对以救国为己任的他而言,是比死亡更沉重的 “羞耻”。

深层内涵:“羞” 字并非自卑,而是对反动势力倒行逆施的强烈谴责,更是对国家仍陷危难的痛惜,将个人命运与民族存亡牢牢绑定。

2. “国破尚如此,我何惜此头”

情感升华:前两句的 “恨” 与 “羞”,在这两句中升华为舍生取义的决绝。“国破尚如此” 以更宏大的视角落笔 —— 当国家已经破碎、山河已经沦陷,个人的生命又有何足惜?“尚如此” 三字,既写出对国土沦丧的痛心,也暗含 “国家都已这般艰难,我更应以身许国” 的信念;“我何惜此头” 则以磅礴的气概收尾,将个人生死彻底置之度外,展现出 “为救国而死,死得其所” 的英雄气魄。

艺术力量:短短十字,没有丝毫怯懦与犹豫,只有对家国的忠诚与对死亡的蔑视,堪称 “惊天地、泣鬼神” 的悲壮绝唱。

三、精神传承:跨越时空的爱国丰碑

这首《就义诗》之所以能流传至今,不仅因其文字凝练、情感浓烈,更因其承载了中华民族在危亡时刻的精神脊梁 ——

它是对 “爱国” 的最质朴诠释:吉鸿昌将军用生命证明,爱国不是口号,而是 “宁为玉碎,不为瓦全” 的气节,是 “苟利国家生死以,岂因祸福避趋之” 的担当;

它是对后世的精神感召:在抗日战争、解放战争乃至当代,这首诗始终激励着中国人为国家独立、民族复兴而奋斗,成为凝聚民族精神的重要文化符号。

吉鸿昌将军虽已长眠,但《就义诗》中蕴含的家国情怀,早已融入中华民族的血脉,成为永远的精神丰碑。

素材TV专业制作各类舞台晚会演出比赛高清LED背景大屏幕视频。

朗诵背景视频、演讲背景视频、朗诵配乐、演讲配乐、诗歌朗诵、少儿朗诵、朗诵比赛、朗诵订制。