回乡偶书——关于古风诗词的演讲经典篇目

徐亚凤 2025-09-29 09:44

浏览

次

徐亚凤 2025-09-29 09:44

浏览

次

回乡偶书

[唐]贺知章

少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。

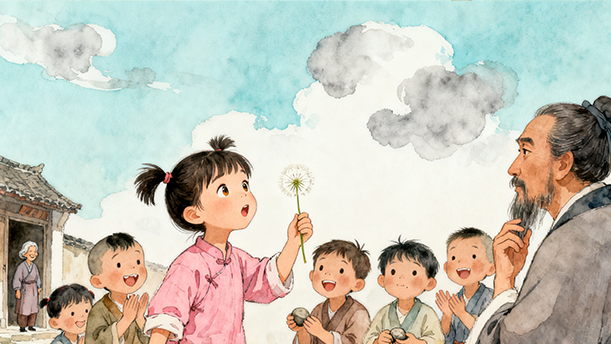

儿童相见不相识,笑问客从何处来。

这是一首久客异乡、缅怀故里的感怀诗。朗诵时,要注意重音的处理和情感的把握。第一、二句中,“少小”“老大“要突出对比关系,“鬓毛衰”有一种乡音不改,人却老去的深沉感。第三、四句似峰回路转,所写儿童问话的场面要表现出生活的情趣,诗人久客伤老之情与人世沧桑之感的基调要把握好,要用自然朴素的语言表现出真挚深厚的感情。

朗读者:张紫裕

中传花少口语传播研究中心研究员

《回乡偶书》解析

贺知章的《回乡偶书》是唐诗中书写“久客归乡”情怀的千古绝唱,仅四句二十八字,却以极简的笔触勾勒出岁月沧桑与故里变迁,既藏着“少小离家老大回”的时光厚重,也含着“儿童相见不相识”的微妙怅然,更以“笑问客从何处来”的生活情趣冲淡伤感,让“归乡”这一主题既有深沉的人生感慨,又不失朴素的烟火气,堪称“以淡语写浓情”的典范。

开篇“少小离家老大回”,以“少小”与“老大”的极致对比切入,瞬间拉满时光的张力。“少小”是记忆中离家的鲜活模样——或许是意气风发的少年,带着对远方的憧憬踏上征途;“老大”则是归乡时的沧桑姿态——历经岁月磨洗,容颜已改、步履或许也添了迟缓。两个词语仅四字,却跨越了数十年的光阴,将“久客异乡”的漫长岁月浓缩其中,没有多余的修饰,却让“归乡”的沉重与不易扑面而来。朗诵时突出“少小”与“老大”的对比,可通过“少小”语调稍显轻快(暗含回忆的鲜活)、“老大”语调沉缓(透出岁月的厚重),让时光的落差感在声音中具象化,传递出诗人对岁月流逝的慨叹。

“乡音无改鬓毛衰”,承接前句的时光对比,聚焦“不变”与“变”的矛盾,更显归乡的复杂心境。“乡音无改”是“不变”的坚守——数十年的异乡生活,未能改变口中熟悉的乡音,这是对故土最深的眷恋,是刻在骨子里的身份印记;“鬓毛衰”则是“变”的无奈——鬓角的毛发已稀疏斑白,岁月的痕迹清晰可见,这份“变”与“乡音无改”形成强烈反差,既写出时光对人的雕琢,也暗含“我心仍在故土,奈何容颜已老”的深沉感。朗诵时“鬓毛衰”需语调沉缓,可稍加重“衰”字,让这份“乡音未改人先老”的怅然缓缓流露,不刻意煽情,却让情感更显真切。

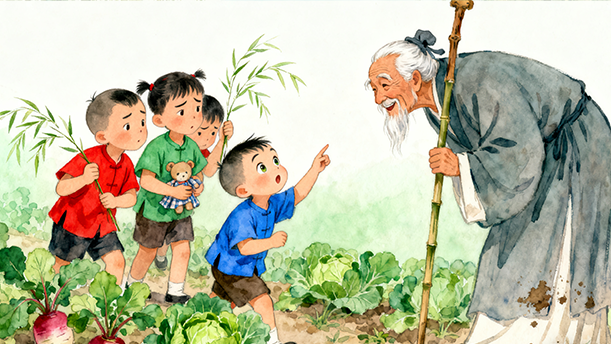

“儿童相见不相识”,笔锋一转,从“自我感慨”转向“故里互动”,以儿童的“不相识”凸显归乡的疏离感。诗人满怀期待回到故土,却被故乡的孩童当作“陌生人”,这份“不相识”并非孩童的失礼,而是岁月造成的隔阂——诗人离家时,这些孩童尚未出生;如今归来,孩童自然认不出这位“白发老者”。这一句没有直接写“失落”,却通过“相见不相识”的场景,将“归乡却似客”的微妙怅然藏于其中,让读者仿佛能看见诗人面对孩童陌生目光时的愣神与心酸。

结尾“笑问客从何处来”,以儿童天真的“笑问”收尾,让沉重的归乡感慨多了几分生活情趣,也让情感更显复杂。儿童的“笑”是天真无邪的,他们的“问”(“客从何处来”)也是纯粹的好奇,这份天真与诗人的“沧桑”形成鲜明对比:一方面,诗人因“被当作客”而心酸;另一方面,儿童的天真又冲淡了这份伤感,让归乡的场景多了几分烟火气与温暖。这一句的“笑问”不是讽刺,而是生活本真的写照——故里仍在,只是人事已非,即便被当作“客”,这份故里的鲜活与天真,依然能给诗人带来一丝慰藉。朗诵时需转换语调,从之前的沉缓转为略带轻快的柔和,模拟儿童天真的语气,却在“客从何处来”的“客”字上稍作停留,暗含诗人“我本是归人,却成了客人”的复杂心绪,让情感在“天真”与“沧桑”的交织中更显深厚。

作为贺知章晚年归乡时的作品,《回乡偶书》的魅力在于“真实与共鸣”。它没有宏大的叙事,也没有华丽的辞藻,只写归乡时最朴素的场景与最真实的心境——时光的流逝、容颜的改变、乡音的坚守、孩童的陌生,每一处都是“久客归乡”者共通的体验。无论是“少小离家老大回”的时光厚重,还是“笑问客从何处来”的微妙怅然,都能让有过类似经历的人感同身受,这便是诗歌能流传千年的核心原因:它写的是贺知章的个人经历,却道尽了人类共通的“归乡”情怀。

整首诗以“归乡”为线,串联起“时光对比—自我感慨—故里互动—天真问询”的情感脉络,既深沉又轻快,既伤感又温暖,将“久客归乡”的复杂心境刻画得入木三分。即便今日读来,我们依然能从“鬓毛衰”的细节中读懂岁月的重量,从“笑问客从何处来”的场景中感受归乡的微妙,这便是经典的力量——它以最朴素的语言,承载最厚重的情感,让每一个读者都能在诗中,找到属于自己的“归乡”记忆。

素材TV专业制作各类舞台晚会演出比赛高清LED背景大屏幕视频。

朗诵背景视频、演讲背景视频、朗诵配乐、演讲配乐、诗歌朗诵、少儿朗诵、朗诵比赛、朗诵订制

![浅显古诗韵律朗诵2首[4]——关于古风诗词的朗诵经典篇目](/uploads/member/1725957891_JDq8IXFRNk//2026-01-30_DKIGhC.png)