敕勒歌——关于古风诗词的演讲经典篇目

徐亚凤 2025-09-26 09:17

浏览

次

徐亚凤 2025-09-26 09:17

浏览

次

敕勒歌

北朝民歌

敕勒川,

阴山下。

天似穹庐,

笼盖四野。

天苍苍,

野茫茫,

风吹草低见牛羊。

《敕勒歌》是一首北朝民歌,赞美了北国草原的壮丽和富饶,抒发了敕勒人对家乡的无限热爱之清。开篇音调应高亢,声音洪亮。而“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。”朗诵时语速要放慢,声音延续,以突出天空之辽远,原野之无拫。

朗读者:陈婕

东台市星星之火语言艺木中心创始人

《敕勒歌》解析

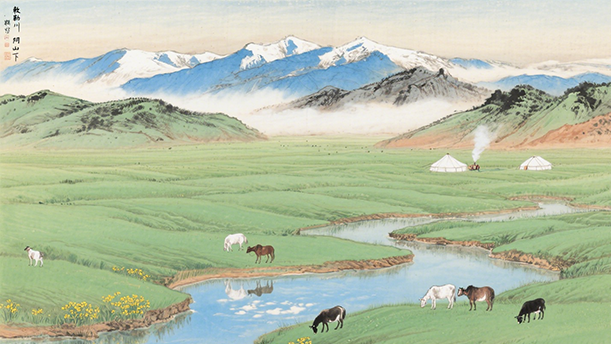

北朝民歌《敕勒歌》仅二十七字,却如一幅壮阔的泼墨山水画,将北国草原的雄浑与富饶凝于笔端。全诗没有复杂的辞藻堆砌,只用最质朴的语言勾勒天地、草原与生灵,既藏着敕勒人对家乡土地的深情眷恋,更尽显北方游牧民族开阔豪迈的胸襟,成为中国文学史上描摹草原风光的千古绝唱。

开篇“敕勒川,阴山下”,以极简的方位叙事切入,短短六字便锚定了草原的地理坐标——敕勒族生活的平原,依偎在阴山脚下。没有多余的修饰,却像镜头缓缓拉开,先给出“川”与“山”的宏观背景,让读者瞬间置身于这片被山脉环抱的草原之上,为后文展开天地画卷铺垫了辽阔的基调,字里行间透着对家乡土地的熟稔与归属感。

“天似穹庐,笼盖四野”两句,是全诗最妙的比喻。古人将天空比作“穹庐”(游牧民族用毡布搭建的圆顶帐篷),既贴合北方民族的生活经验,又精准捕捉了草原天空的特质——它不像江南天空那般被山峦切割,而是如圆顶帐篷般完整、辽阔,将四方原野尽数笼罩。“笼盖”一词极有力量,没有压迫感,反而凸显出天地相融的壮阔:天空低垂,原野延展,天地仿佛连为一体,让人在这宏大的空间里,既感受到自然的磅礴,又生出一种被天地温柔包裹的安稳。

结尾“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”,堪称“诗中有画,画中有声”的典范。“天苍苍”写天空的颜色——是纯粹的、深邃的蓝,没有一丝杂质;“野茫茫”写原野的辽阔——是无边无际的绿,看不到尽头。这两句以“苍苍”“茫茫”的叠词,分别从“色”与“域”两个维度,将天地的壮阔推向极致,读来便有画面在眼前铺展。而“风吹草低见牛羊”一句,更是神来之笔:风是无形的,却通过“草低”的动态被看见;牛羊本藏在茂密的草丛中,却在风过草伏时显露身形。这一“藏”一“现”,让静态的草原瞬间有了生机——风的流动、草的摇曳、牛羊的悠闲,仿佛都在眼前鲜活起来,既写出了草原水草丰美的富饶,也透着敕勒人对家园物产丰足的自豪与喜悦。

从朗诵的角度看,这首诗的韵律与情感需精准贴合意境。开篇“敕勒歌,阴山下”需音调高亢、声音洪亮,仿佛站在阴山脚下远眺草原,带着对家乡土地的庄重宣告;而“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”则需放慢语速、拉长声音——“苍苍”“茫茫”的叠词要读得悠远,让天空的辽远、原野的辽阔在声音中延伸;“风吹草低见牛羊”则要带着舒缓的节奏,仿佛风缓缓吹过,草慢慢伏下,牛羊渐渐显露,将草原的宁静与生机通过声音传递出来,让听者仿佛身临其境,感受那份来自北国草原的辽阔与温暖。

作为北朝民歌,《敕勒歌》的魅力在于它的“真”——没有文人诗的雕琢,只有游牧民族对家乡最直接、最真挚的赞美。它不写复杂的情感,只描摹天地、草原、牛羊这些最本真的事物,却让读者在这质朴的描绘中,读懂敕勒人对家乡的热爱:这份爱,藏在“阴山下”的土地里,藏在“穹庐”般的天空下,藏在“风吹草低”间的牛羊中,是对生养自己的土地最纯粹、最厚重的眷恋。即便跨越千年,当我们再读这首诗,依然能感受到北国草原的壮阔风光,以及那份穿越时空的、对家乡的深情。

素材TV专业制作各类舞台晚会演出比赛高清LED背景大屏幕视频。

朗诵背景视频、演讲背景视频、朗诵配乐、演讲配乐、诗歌朗诵、少儿朗诵、朗诵比赛、朗诵订制

![浅显古诗韵律朗诵2首[4]——关于古风诗词的朗诵经典篇目](/uploads/member/1725957891_JDq8IXFRNk//2026-01-30_DKIGhC.png)