送别——关于现代诗歌的演讲经典篇目

徐亚凤 2025-09-07 09:16

浏览

次

徐亚凤 2025-09-07 09:16

浏览

次

送别

李叔同

长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残, 夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落;

一杯浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

李叔同(1880—1942),天津人。他是中国新文化运动的前驱,中国近现代佛教史上上最杰出的一位高僧。1918年才华横溢的李叔同送别了自己39年的红尘过往,在杭州定慧寺剃度出家,法号弘一。《送别》这首广为传唱的歌曲是李叔同的代表作,曲调极为优美,曾在全国范围内广为传播,也是电影《城南旧事》的主题歌。

《送别》解析

李叔同(弘一法师)的《送别》,是中国近代文学与音乐史上的经典之作。这首作品以极简的笔触勾勒离别场景,却藏着极深的情感张力——既有对知交离散的怅惘,也有对人生聚散的通透,更暗含着作者自身从红尘到出家的生命转折隐喻,成为跨越时代、引发无数人共鸣的“离别绝唱”。

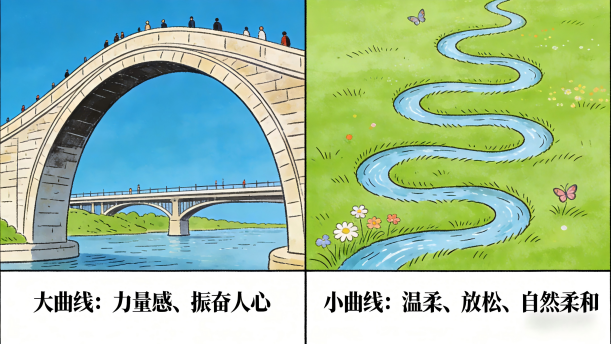

从意象塑造与场景构建来看,诗人以“古典送别意象”为骨,搭建起一幅苍茫又温柔的离别画卷。开篇“长亭外,古道边,芳草碧连天”,选取“长亭”“古道”这两个承载千年离别意涵的经典符号——长亭是古人饯别之所,古道是友人远行之路,而“芳草碧连天”则以无边无际的翠绿,将离别场景从具体的“亭”与“道”延伸至辽阔的天地间,既渲染出离别时的开阔意境,又暗含“离别愁绪如芳草绵延不绝”的隐喻,让情感在宏大背景下更显细腻。“晚风拂柳笛声残,夕阳山外山”进一步描摹细节:晚风轻拂垂柳(柳谐音“留”,暗含挽留之意),断续的笛声(笛声常伴离别,如“羌笛何须怨杨柳”),西沉的夕阳与叠嶂的远山,每一个意象都带着“惜别”与“苍茫”的底色,将离别时的静默与怅然具象化,无需直白抒情,却让读者如临其境,感受到那份“此时无声胜有声”的离愁。

在结构与情感表达上,诗歌采用“景—情—景”的循环结构,情感层层递进又归于淡然。上阕以写景为主,通过“长亭、古道、芳草、晚风、柳、笛声、夕阳”构建离别场景,将情感藏于景中;下阕“天之涯,地之角,知交半零落”转而直抒胸臆,从具体场景跳脱到对人生聚散的感慨——“天涯地角”写尽知交离散的遥远,“半零落”道尽人生无常的怅惘,寥寥数字却道尽世事沧桑;“一杯浊酒尽余欢,今宵别梦寒”则聚焦离别时刻的细节:以“浊酒”尽“余欢”,是离别时最后的温存,而“今宵别梦寒”却将这份温存拉回现实的清冷,一个“寒”字既写夜晚的寒凉,更写离别后的孤寂,让情感落到最真切的痛点。结尾处再次重复开篇的“长亭外,古道边,芳草碧连天。晚风拂柳笛声残,夕阳山外山”,形成结构上的回环,如同离人远去后仍在回荡的笛声,让离愁别绪在反复中更显绵长,也暗含“人生离别循环往复”的通透认知。 从作者生命背景来看,《送别》的情感深度与李叔同自身的人生转折密不可分。创作此诗时,他虽尚未正式出家(1918年剃度),但已逐渐走向对红尘的疏离。诗中“知交半零落”的感慨,既是对友人离散的怅惘,也暗含他对世俗情谊逐渐看淡的心境;“今宵别梦寒”的清冷,不仅是离别后的孤寂,更隐约透露出他对红尘繁华终将落幕的认知。而作品中“以景载情、不悲不戚”的基调,也与他后来出家后“悲欣交集”的生命态度相呼应——没有激烈的悲恸,只有对人生聚散的接纳与淡然,让这首《送别》超越了普通的离别之作,成为带有哲思的生命慨叹。

作为电影《城南旧事》的主题歌,《送别》的意境与影片“淡淡的哀愁、沉沉的相思”完美契合,进一步扩大了其传播范围。影片中,英子与秀贞、妞儿、宋妈等人的离别,恰如诗中“知交半零落”的写照,而诗中“芳草碧连天”的苍茫与“夕阳山外山”的悠远,也成为影片怀旧氛围的最佳注脚,让《送别》不仅是一首诗、一首歌,更成为一代人对童年、对离别、对时光的集体记忆符号。 整体而言,《送别》的魅力在于“以简驭繁”——极简的意象、质朴的语言,却承载了最普遍的人生情感。

它写的是一场具体的离别,却道尽了所有人对知交离散的怅惘、对人生无常的认知;它带着个人生命的印记,却成为跨越时代的情感共鸣。正如李叔同从“李息霜”到“弘一法师”的生命跨越,《送别》也从一首私人化的抒情之作,成为中国文化中关于“离别”与“成长”的经典注脚,永远在“长亭外、古道边”的意境中,打动着每一个经历过离别、懂得珍惜的人。

素材TV专业制作各类舞台晚会演出比赛高清LED背景大屏幕视频。

朗诵背景视频、演讲背景视频、朗诵配乐、演讲配乐、诗歌朗诵、少儿朗诵、朗诵比赛、朗诵订制。