从伐树英雄到植树模范——关于党的演讲经典篇目

绿萝 2025-03-27 15:55

浏览

次

绿萝 2025-03-27 15:55

浏览

次

马永顺从小在村子里靠讨饭为生,稍大一点便开始给地主放猪、打杂工。1932年,19岁的马永顺被招工头骗到吉林省修森林铁路。住的是地窖子,吃的是橡子面,还要受日本监工、林区把头的残酷欺凌和压迫。1943年,马永顺又来到了被称为铁山包的铁力林区沟伐木。那时在林区流传着这样一句俗话:“来到铁山包儿,两眼泪滔滔,活着剩把骨,死了用担挑”。

1948年东北解放后,历经磨难的马永顺来到黑龙江省伊春市铁力林业局。由旧日的“臭苦力”成为新中国第一代林业工人,新中国的主人。马永顺满怀喜悦地投身到社会主义新林区的开发建设中,他的丰富采伐经验和聪明才智也得到了充分发挥。那时,伐木工人用的是两个人一起拉的快马子锯,费力耗时,效率很低,还常出事故。经过细心琢磨,马永顺将快马子锯一分为二,成为两截,发明出了一个人用的弯把子锯。试验后发现,这种锯不仅不窝工、效率高,还很安全。

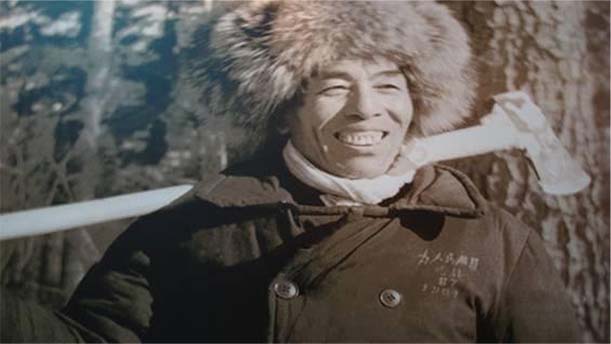

马永顺每天都第一个上山,等别人到了山场时他已放倒两棵树了。别人一天采伐七八立方米,他一天能采伐20多立方米。马永顺的名字很快在林业局里传开了,成了有名的伐树大王。此后,马永顺和工友们在1个月内完成了一年半的采伐任务,为支援解放战争和国家建设做出了巨大贡献。

建国初百废待兴,黑龙江林区成为支援国家建设的重要物资基地。冬天的小兴安岭气温在零下三四十摄氏度,山坡上的积雪齐腰深。如此艰苦的环境却丝毫没有动摇马永顺伐木的热情。他没日没夜的拼命干活,天不亮就上了山,天黑才下山。晚饭后便坐在那里耐心地锉锯。

送走了长夜,迎来了白昼。在冬运结束前的采伐中,普通伐木工人每人平均采伐200立方米,而马永顺一人的采伐量就达到了1200立方米,他一个人完成了6个人的工作量!创造了全国手工伐木之最。

1949年,马永顺被授予黑龙江林业战线“特等劳动模范”称号。劳模会归来,马永顺精神饱满,干劲倍增,决心再创佳绩。以他的名字命名的“马永顺工组”在他的带领下,年年超额完成木材生产任务,成为中国林业战线上的一面旗帜。

当时我国的采伐方式相当落后,林业生产的发展速度却非常快,职工队伍不断壮大,导致生产事故时有发生,职工的生命受到威胁,生产效率也受到严重影响。马永顺看在眼里,急在心头。他边伐木边琢磨,对正在使用的“元宝楂”“月牙楂”“对口楂”等多种放树方法,逐个进行研究、试验、比较,最后总结出了“安全伐木法”。马永顺发明的这种方法得到了林业专家和东北森林工业总局领导以及科研人员的高度的评价,一致认为是人安全、树保险、效率高的科学放树方法。之后经有关部门把“安全伐木法”整理成章,配了插图,印成小册子,发给各林业局的工人。这种方法便很快在全省乃至东北林区推广普及。

在采伐中,采伐生长在峭壁上的树是最危险的活儿。这活儿极其艰苦,极其危险,稍有不慎,就会发生人身伤亡事故。因此,人们称之为“虎口拔牙”。每逢遇到这活儿,马永顺总是一马当先。50年代伐下的原木几乎都是原始林,径级大,有的甚至达到一米多,所以抬木头也是一项十分危险、艰巨的任务。然而,每逢遇到抬木头的任务,马永顺总是抢着抬最累、最危险的头杠。

马永顺不仅伐木技术好,锉锯也有高招。本所的工人找他锉锯,附近作业所也有人扛着锯来向他请教。马永顺也总是非常热情的给他们讲解锉锯的技巧。之后在东北森林工业总局的帮助下,他总结出一套四季锉锯法。就这样,马永顺创造的《安全伐木法》《四季锉锯法》成了全国手工采伐作业的教科书。

1951年,马永顺被评为黑龙江省劳模,同年加入中国共产党。1953年再次被评为黑龙江省劳模。

木材是国家建设的需要,但马永顺也渐渐地意识到,由于过度采伐,美丽的小兴安岭的生态正在遭到破坏。

造林,向巍巍大山还愿。1959年,全国群英会在北京召开,马永顺进京参加大会并受到了周恩来总理的亲切接见。周总理拉着他的手语重心长地说:“你们不光要多出木材、出好木材,支援国家建设,同时还要多造林,实现越采越多、越采越好。青山常在,永续利用。”

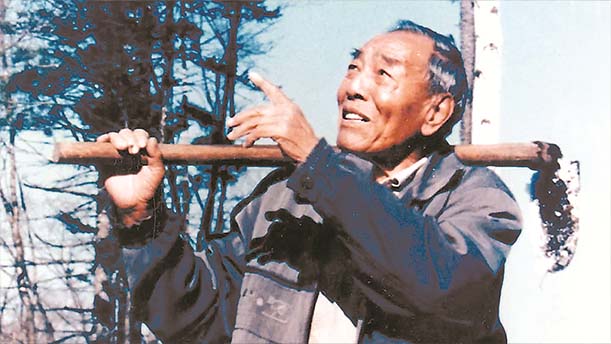

从那以后,“青山常在,永续利用”这8个字就深深地印刻在了马永顺的心中。1960年起,每逢春秋植树的季节,马永顺都利用采伐的休息时间栽树。有人笑话他说:“吃不空的山采不完的树,这么大的山还缺你栽那两棵树?”马永顺憨憨一笑:“多一棵是一棵。”

伐木时,他想方设法采育结合,保护林中幼树不受伤害。春天造林季节,他每天清晨上山,赶在上工前和下工后的时间植树造林。中午,趁工组同伴休息,他又抓紧栽上几棵树。在三年困难时期,食品短缺,马永顺上山没有干粮带。妻子王继荣就给他带些煮熟的土豆。时间一长,马永顺的胃病犯了,人也明显地消瘦了。场长关心地对马永顺说:“吃不饱,你应该注意身体,不要在业余时间栽树了。”可他忘不了周总理的嘱托,仍然见缝插针多栽树。马永顺算过一笔账——这么多年,他大约采伐了36000多棵树。他暗下决心,栽的树一定要超过砍倒的树,也算是偿还欠这片大山的债吧。马永顺就这样边砍边栽,到1982年退休时,已经栽树28000棵,离自定“指标”还差8000棵。

退休后,朋友们劝他:“你过去对林区做了那么多贡献,退休了也该好好歇歇了。没事就去钓钓鱼,到处走一走。”可劳累了大半辈子的马永顺清闲在家反而觉得寂寞难耐。他总说,我已向大山许了愿,不能食言。

一次,一位老工人和马永顺开玩笑说:“以前记者报道你踏遍青山人未老。现在再上山看看吧,你把青山都踏光了。”一句玩笑话,使马永顺的心里非常不是滋味。那几年,每到造林季节,马永顺就回林场跟营林工人一起上山义务栽树。

1991年8月的一天,马永顺出去办事乘车途经建设营林所南山,想起一年前在这里栽了200多棵树苗,想上山看看这些树苗长得怎么样了。马永顺和同车的人上山一看,发现林地被挖了一个很大的坑。他沿着坑看了又看,数了又数,叹口气说:“50多棵幼树毁得多可惜呀!”。第二天一大早,马永顺就来到林业局办公楼,找到领导开门见山地说:“过去重采轻育,造成森林资源逐年减少。如今我们下大力气植树造林。可有的人不注意保护,树苗给毁坏了,你们当领导的可要管一管呀!”在局领导的督促和过问下,建设营林所所长亲自去现场调查,发现树苗被毁是由于修公路时,工人取土不小心造成的。他们马上通知修路单位要教育职工爱护幼树,又通知公路附近的场(所)派护林员管好幼树。秋天,建设所派人在被毁的林地上补植了50多株落叶松树苗。从此马永顺又多了一个光荣的称号——“幼树的保护神”。

一次,马永顺到鹿鸣林场造林,踩着倒木过小河时,脚下一滑掉进河里,被水冲出10多米远。老伴心疼地说:“你年岁大了,别再去逞能了,还是让孩子们帮你一把吧!”听了老伴的话,马永顺思绪万千。他有些担心万一哪天自己倒下了,这一千多棵树怎么办呢?他说:“孩子们要是能帮我栽树,我就能实现心愿了,咱全家还可以为实现青山常在做贡献。老伴呀,你给我出了个好主意!”

1991年春节,马永顺趁儿子、媳妇、女儿、女婿回家团聚召开了一次特殊的家庭会议。马永顺说:“今天人全,咱们开个家庭会议。我上山栽树,你们心疼我,怕我累倒了。我知道你们想帮我一把。今天,咱们就把这事儿落实了,除了两个最小的孩子让你妈在家看着外,你们都跟我上山造林,不过有一条,谁也不能耽误工作,咱们利用节假日去。”

从这年起,每年“五·一”放假期间,由全家老少三代组成“马家军”上山造林。这一天,马永顺全家三代16口人来到了距铁力20多千米的一个荒山坡上植树造林。为了把好质量关,马永顺既当指挥员,又当战斗员,还兼质量验收员。谁栽的不合格就要返工。这一年,他们全家栽下了1500多棵落叶松树苗。在马永顺的言传身教下,“青山常在,永续利用”已经在马家后代脑海里深深地扎下了根。

1996年4月中旬,马永顺忙碌着做造林的准备工作。他兴奋地对老伴说:“今年一定大干一场,多栽几百棵!”不料,他却常常咳嗽,声音嘶哑,饭量也明显减少。在当地医院治疗几天仍不见好,经过子女们轮番劝说他终于同意去哈尔滨大医院检查检查。到哈尔滨后他住院了,在医院里天天扳着指头计算离“五·一”还有几天。他天天对二儿子说:“咱们回去吧,眼看就到,“五·一”,了,耽误造林咋办?”睡梦中,还喃喃地说:“明天上山栽树!”一位病友对他儿子说:“造林是你爸的心病,不治好‘心病’,别的病怎能治好?”儿子无奈,只好同意父亲出院。“五·一”这天,马永顺率领全家到建设森林经营所南山坡,参加“马永顺林”纪念碑揭幕仪式。揭幕仪式后,马永顺执意要和全家人一起造林。儿女们都劝他:“爸,你有病,不用动手了,指导指导、动动嘴就行了。”马永顺说:“我这是小病,不碍事。”说着,摸起三刃镐,一边刨坑,一边教孙子、孙女们栽树。马永顺无限感慨地说:“这片林子长起来,也许我不在人世了。如果我走了,就把我埋在这片林子里,我要看着这片林子成材。我不在时,你们还要继续栽树,记住了吗?”

马永顺经过多年观察和实验,打破春季造林常规,率领全家进行秋季造林,栽植云杉500棵,均已成活。1999年春秋两季,马永顺4次率领全家上山造林,栽植树苗4500多株,到1999年全家人在荒山上栽树已经5万多棵。为实现周总理“青山常在,永续利用”的目标做出了特殊的贡献。

2000年2月10日马永顺病逝后,被全国绿化委员会、人事部、国家林业局追授为“林业英雄”荣誉称号。

在半个世纪的林业生涯中,马永顺的命运始终紧紧地与大山连在一起。50年前,他是全国著名的伐树英雄;50年后,他是闻名遐迩的植树模范。他的精神是我们宝贵的精神财富,鼓舞着亿万中国人去开创新的辉煌!

素材TV专业制作各类舞台晚会演出比赛高清LED背景大屏幕视频。

朗诵背景视频、演讲背景视频、朗诵配乐、演讲配乐、诗歌朗诵、少儿朗诵、朗诵比赛、朗诵订制。