当代共产党人的丰碑——关于党的演讲经典篇目

绿萝 2025-03-27 15:46

浏览

次

绿萝 2025-03-27 15:46

浏览

次

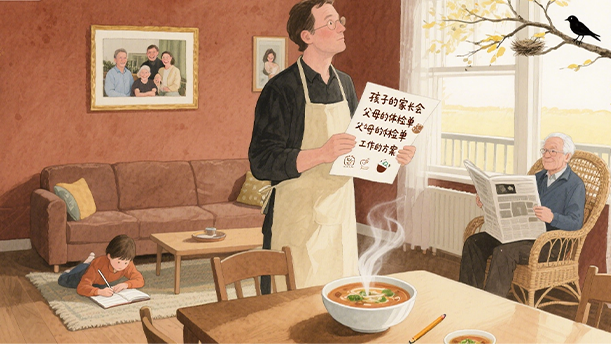

历史将记住,天地之间,曾有过郑培民这样顶天立地的共产党人!

2002年3月16日,北京八宝山革命公墓第一告别厅,哀乐回旋。

胡锦涛等党和国家领导和近千人为原湖南省委副书记郑培民送行。

郑培民走了,但他在人民的心里,树起了一座当代共产党人的丰碑。

1990年5月,湘潭市区委书记郑培民被调往湘西土家苗族自治州出任州委书记。

一上任,郑培民就去全州最苦的叭仁村。

“叭仁”是苗语,意思为山顶上。要徒步走12千米的陡峭山路,才能到达这个三面悬崖一面山的村寨。郑培民是来这里住过的最大的领导。这里的百姓们缺衣少食,缺水少电。郑培民筹集资金打通了450米的引水隧道,架设了电线,修通了简易公路。

两年多时间,郑培民跑遍了全州218个乡镇,上千个村寨。他深入一线,有时甚至遇到生命危险。一次,永顺县小溪乡山体滑坡,群众受灾严重,他连忙赶去现场查看。因为这个乡不通车,他就绕道吉首、古丈两个市县,坐3小时机帆船,然后转乘一辆手扶拖拉机,在狭窄湿滑的简易公路上颠簸。突然,一块大石头从山坡上滑下来,刚巧砸在拖拉机前面的泥路上。大家惊出一身冷汗,都劝他:“郑书记,我们回去吧。”郑培民坚定地说:“不行,就是走路我也要去。”大家拗不过他,合力把石头推开,又继续前进。

湘西贫困。每逢青黄不接时,全州有三四成百姓断粮,政府不得不从外地调入大量返销粮。自治州开始推行地膜玉米新技术。郑培民带着机关干部下地,自己弯着腰在田里干活,给农民演示。1992年春,在田里示范劳作了几天的郑培民,一脚踩空,仰面摔下了3米高的田坎,摔成了脑震荡。从这一年起,全州的粮食开始自给。

郑培民决定为湘西引进大电网,扩建湘泉酒厂,推广水稻新技术。在湘西土家族苗族自治州委选举中,郑培民全票当选州委委员、州委常委、州委书记。有人夸他是三个百分之百。郑培民纠正说:“只有一个百分之百,那就是全州人民对共产党百分之百的信任和感情。”

人们忘不了郑培民对修建火禾公路付出的心血。

火禾公路,是从凤凰县的火炉坪乡到和禾镇,全长约14千米。是县里规划多年,但一直没有钱开工的一条乡级公路,对此,群众议论很多。郑培民知道这个情况后,决定亲自到现场察看。他带着缓解心脏病的药片,领着几个技术人员,手脚并用,攀着悬崖上山。一路上,不停地喘着粗气,冒着热汗。大家不忍心让他继续上山了,都劝他到此为止。这时一个40多岁苗家汉子用木杈扛着两袋化肥过来了。郑培民问他:“你扛这么多东西爬山,累不累呀?”苗族兄弟憨厚地笑着说:“还好,习惯了。”看着苗族群众艰难跋涉的背影,郑培民脸色凝重地说:“这里的群众太艰苦了,我们就是每天少吃一顿饭,也要尽快把这条路修通!”说完,又继续往上爬。

回到乡政府,郑培民立即召集有关人员商议,决定迅速开工,并连夜与省交通厅、州政府有关领导电话联系,在很短的时间里落实了90万元的修路资金。

2000年冬天,高高的腊尔山滴水成冰,火禾公路的建设工地却热火朝天,村民们什么也没戴,一个个手脸冻得通红。这时,郑培民又一次来到工地,大家齐声高呼:“感谢郑书记!”郑培民看到这可敬可爱的村民,热泪盈眶,哽咽着说:“大家这么辛苦,我应该感谢你们!这条公路就拜托各位了!”几个月过去,火禾公路修通了,这是全州标准最高的乡级公路,湘西的扶贫攻坚又啃掉了一块硬骨头!

火炉坪乡的苗族群众坚持要把剪彩的光荣留给郑培民,哪怕是为了适应郑培民繁忙的工作,把正式通车的日子一推再推。然而郑培民说:“不剪彩了,以后我就到公路上走一走吧。”谁想到这个心愿最终竟未能实现!

1998年,汹涌的洪水考验常德。7月24日晚,安乡县安造垸溃决,县城面临灭顶之灾。县城电力中断,一片漆黑,老百姓几乎都搬离空了,即使没有离开家园的人也都搬到了相对安全的顶楼上。

正当人们惶惶不安,没有主心骨的时候,郑培民来了。他不是象征地点个卯就走,而是安营扎寨,住进黑洞洞的县委招待所。“指挥抗洪的省委书记和百姓住进了‘水围子'!”消息不胫而走,人们悬着的心落了下来。

危急关头,郑培民处变不惊,果断决策,组织指挥广大干部群众,同洪水进行了殊死的斗争。他指挥了“三大战役”:赶在洪水扑到之前,他率人抢修11千米的隔堤,保住了安乡县城;指挥堵塞书院洲溃口,用血肉之躯扼住了洪水之喉;在湖北境内的黄金大垸溃决后,统帅抗洪大军进行了一场惊心动魄的北大堤保卫战,拒千里洪峰于湖南重镇常德市之外。

66个日日夜夜,哪里有危险,他就冲到哪里。抗洪期间,郑培民平均一天只睡两个小时,情况紧急时甚至还要冲上去搬麻袋抢险,这对他这样一个身患高血压、心脏病和糖尿病的人来说,实在是太危险了。回到家里,掉了10多千克肉的郑培民对妻子说:“这次抗洪,是对我生命极限的挑战。”他在日记中写道:“我不下地狱,谁下地狱!”

“手拉手,户外走,说说话,散散心,情切切,意绵绵,身体好,永相伴。”这是郑培民赠给妻子杨力求的打油诗。

几十年间,郑培民的职位在逐步上升,而他的爱人杨力求的工作单位只变动过一次,就是从湘潭市新华书店调到了省新华书店,职务仍然是一名普通职工。单位上也曾提出要给她升级,但都被他们夫妻俩婉言谢绝了。杨力求也曾希望能在一个退休后收入有保障的单位工作,但郑培民说:“请你理解我,支持我。将来只要有我一日饭吃,你就有一口饭吃。”

调到长沙后,杨力求上班要走上40多分钟。她不会骑自行车,乘公共汽车也不方便,多年来,她一直走路上下班。郑培民托人为妻子买鞋,指明要买那种柔软的、平底粘胶的鞋子,他要让妻子在风吹雨打的路上走得舒服一些。但这个有情有义的丈夫却从不让妻子搭他的顺路车。

杨力求敬重郑培民的为人,更注重用自己的行为维护丈夫的形象。不帮人向郑培民带任何信,不带口信,不接受任何礼品,就是严格把好廉政的关。他们的儿子说:“在廉政问题上,爸爸把前门,妈妈守后门。”

郑培民的儿子曾经有过被爸爸从车上赶下来的经历。他在湘潭大学读书时,有一次,爸爸从长沙去六七十里外的湘潭开会,正在家中休假的儿子,便想搭便车去学校。谁知郑培民一上车,看到已坐在车里的儿子,立即毫不留情地把孩子从车上轰了下去。

1990年5月,在即将离任湘潭,赴任湘西时,郑培民将他在担任湘潭市委书记期间积累下来的1700多元稿费上交了组织。当时,家人提出可否留下这笔钱,为家里添置一台冰箱。郑培民却不同意,钱还是上交了,冰箱却直到两年后才搬回家。当时,安装冰箱的工人听说这是郑家第一台冰箱,说什么也不相信。

郑培民这样鼓励他的孩子们:与其我留给你们财富,不如给你们留下创造财富的能力。读书,就是创造财富的能力!正是他的教诲,让两个孩子从此明确了人生的道路。

郑培民爱家,也爱他的妻子和儿女。但他从不用手中的职权来表达这份感情,他深知,权力是人民给的,是为人民做事的。1990年12月14日,他在日记是这样写的:“在吉首,给海龙、海蓉分别定做了一件绒上衣,这是我给孩子买东西最大的一次,计247.61元,没占企业一点便宜。我自觉得,献身事业,人间两地,对孩子关心太少,心中不安。我很爱他们兄妹,想他们兄妹。现将这两件衣服请人带回湘潭,不知合身否。”在1991年11月12日的日记中,他写道:“快50岁的人了,又过上单身生活了。”

2002年初,郑培民被抽调到北京参加筹备党的十六大的干部考察工作。3月11日,在与外交部的一位司长谈话时,郑培民心脏病突发,倒在工作岗位上。

在赶往北京医院的路上,郑培民已无力地倒在秘书肩膀上。汽车为了加快速度,准备拉警灯时,他还在嘱咐司机:“别闯红灯。”这是他留下的最后一句话。即使在生命最后一刻,他还在提醒司机,要遵守交通规则。

当郑培民因公殉职的噩耗传回湖南,在长沙,上千人涌到机场迎接培民书记,多少群众围在郑培民的家门外,痛哭失声!他们想再看看培民书记!湘西的老百姓要自己出路费,到北京和长沙来送郑培民,他们是硬让州委和县委给劝回去的!

素材TV专业制作各类舞台晚会演出比赛高清LED背景大屏幕视频。